Por Patrick Conforte Simão*

As relações de gênero no esporte sempre foram extremamente desiguais. Para termos uma ideia, apenas ano passado, nos Jogos Olímpicos de Paris, o número de atletas mulheres e homens foi igual, com cerca de 5250 participantes para cada. Quando se trata de ganhos financeiros, ou em patrocínios, a discrepância persiste até hoje. Nos últimos dez anos, não chegaram a dez o número de atletas mulheres entre as 100 mais bem pagas de cada ano, em uma conta que inclui premiação, patrocínios e bônus, realizada pela renomada revista Forbes. Nunca nenhuma esteve entre as 10 mais bem pagas.

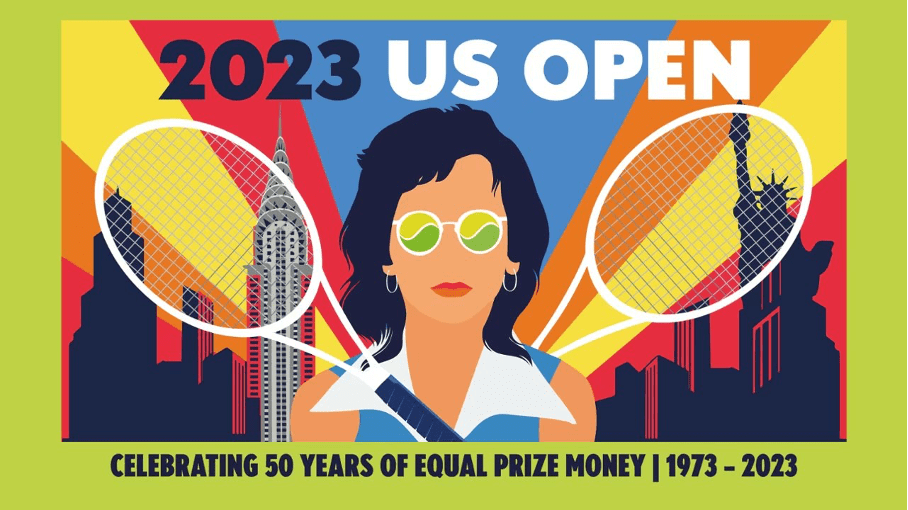

Porém, um esporte onde essas diferenças sempre foram menores é no tênis. As pouquíssimas mulheres que já figuraram na lista de 100 atletas mais bem pagos do ano vieram todas do tênis. Aqui, podemos citar nomes como Serena Williams, Naomi Osaka, Na Li, Victória Azarenka e Maria Sharapova. Isso se deve principalmente à premiação igual para mulheres e homens nos torneios Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open), os principais eventos do circuito mundial. Essa regra foi implementada em 1973 no US Open, em 1984 no Aberto da Austrália e, em 2007, em Roland Garros e Wimbledon.

O tênis também foi marcado por pioneirismos quando o assunto é a inserção das mulheres no esporte. O primeiro esporte que teve a modalidade feminina em jogos olímpicos foi justamente o tênis, nas Olimpíadas de Paris, em 1900. Na ocasião, a primeira mulher medalhista de ouro olímpica foi a britânica Charlotte Cooper. Precisaram se passar 124 anos para que essa diferença deixasse de existir quantitativamente, coincidentemente no mesmo palco.

Um dos maiores símbolos feministas do esporte é a tenista Billie Jean King, dos Estados Unidos. A multi campeã de Grand Slam liderou um boicote em 1970, devido à discrepância de premiações das mulheres em relação aos homens. Três anos depois, ela liderou um movimento que conseguiu igualar as premiações do US Open. Além disso, marcou a transição política do tênis para a profissionalização, com a criação da Era Aberta e da WTA em 1973. Para se ter uma ideia, o Australian Open igualou as premiações em 1984 e, como já citado, os dois últimos Grand Slams, Roland Garros e Wimbledon, o fizeram somente em 2007.

O tênis, enquanto esporte pioneiro em relação a gênero, tem uma relação com o maior capital financeiro do seu público em relação à maior parte dos outros esportes. As mulheres que inicialmente foram pioneiras em esportes eram do hipismo e natação, por exemplo, ambos esportes individuais e que, desde o início do século XX, requerem maiores custos (a natação posteriormente teve uma popularização maior de praticantes, mas não era assim há algum tempo). Isso ocorre pois, logicamente, as primeiras mulheres a terem acesso ao esporte eram justamente as da alta burguesia, onde havia uma menor necessidade de trabalhar e, em casos futuros, há maiores alternativas para bancar os altos custos do esporte (no caso do tênis, constantes viagens, equipamentos caros e, em casos como o do Brasil, escassez de quadras públicas).

Entretanto, considerando todos esses fatores históricos, ainda há muitos problemas recorrentes que envolvem o preconceito de gênero no tênis. Devemos considerar que este é um problema que aflige diferentes classes sociais, culturas e momentos históricos, pois mudam-se os contextos e a forma como os gêneros são tratados de forma desigual, mas as diferenças seguem ali. O mesmo vale para os diferentes esportes, onde o tênis está incluso, como observaremos nos exemplos a seguir.

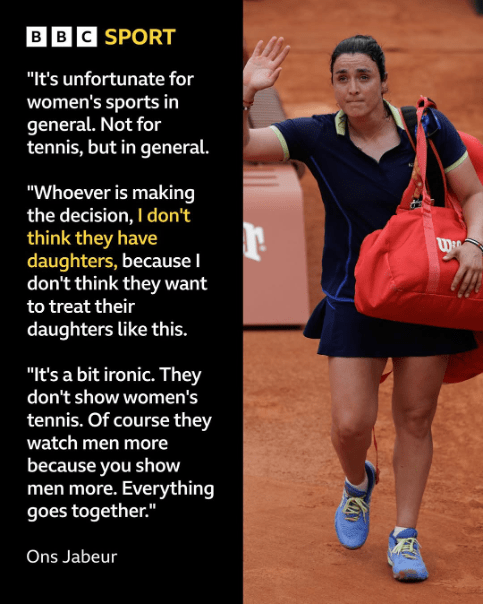

Recentemente, durante a disputa de Roland Garros, a tunisiana Ons Jabeur, antiga número 2 do mundo, criticou duramente a organização do Grand Slam francês por não colocar jogos do circuito feminino nas rodadas noturnas da Quadra Central, afirmando que esta medida é “lamentável para o esporte.” O presidente da Federação Francesa, Gilles Moretton, tentou se defender afirmando que não coloca jogos femininos nas rodadas noturnas da Quadra Central pois “é preciso colocar a melhor partida por causa do público.”

Essa concepção de “melhor” geralmente vem acompanhada de justificativas como consumo do público e distinções físicas entre os dois circuitos (além, claro, do achismo raso motivado por estereótipos de gênero). Nessas justificativas, costumam ser excluídas as análises que pontuam o menor apoio às mulheres praticarem esporte, os estigmas sobre essas atletas (muitas vezes questionando inclusive as suas performances de gênero) e o quanto o esporte praticado por homens é mais disseminado por organizadores, marcas e mídia. Em geral, a argumentação de quem tenta hierarquizar o esporte masculino em relação ao feminino tem como pressuposto que o menor apoio e visibilidade às mulheres é porque elas geram menos dinheiro ou supostamente, nas palavras de quem segue essa linha, têm menos qualidade no seu jogo.

Essas análises, no entanto, desconsideram que não necessariamente esta é a ordem dos fatores. A começar pelo fato de que, durante décadas, mulheres praticarem esportes era algo proibido ou então reprovado socialmente. Por exemplo, o futebol de mulheres já foi proibido no Brasil, entre 1941 e 1979, com a justificativa de que “não era um esporte para mulheres.”

Historicamente, a ideia de gênero é construída através de representações, que vinculam o feminino e o masculino a valores morais, que atribuem as mulheres de forma fragilizada e os homens sendo atribuídos à força. Esta concepção, que se estabeleceu há séculos na cultura ocidental, faz com que a prática dos esportes, muitas vezes, pareça conflitante com a performance de feminilidade (ADELMAN, 2003). Este é outro fator que provoca o menor apoio, institucional e familiar, a meninas começarem a praticar esportes. Do mesmo modo, quando já consolidadas como grandes atletas, elas seguem tendo as suas performances de gênero, e consequentemente suas identidades sexuais, questionadas ou reprovadas.

Passando para o tênis, começamos pela diferença de apoio desde a base e pelo menor incentivo às mulheres nas premiações de boa parte dos torneios, com exceção de quem chega ao topo da pirâmide no esporte. Os outros fatores são os discursivos: como os estereótipos e a própria mídia tratam de modo diferentes situações semelhantes, a depender de qual gênero está sendo abordado. Neste momento, entramos no ponto central dessa crítica: o quanto essa estrutura é mantida pela própria mídia esportiva.

Recentemente, vemos no Brasil a ascensão de João Fonseca, e desde já ressalto que as grandes expectativas sobre ele são sim justificadas pelo seu potencial e resultados. Mas, desde seu surgimento no tênis mundial, a mídia nacional deixou midiaticamente em um estágio secundário Beatriz Haddad Maia, melhor tenista do país desde Gustavo Kuerten, que já alçou o top 10 mundial, possui 4 títulos de simples em WTA, fez final de WTA 1000 (Montréal 2022), semifinal de Roland Garros (2023) e quartas de final no US Open (2024). Um exemplo são as notícias recentes sobre o sorteio de Roland Garros ou quando os dois estão em um mesmo torneio, o nome de Fonseca sempre é a capa e o destaque. Esse ponto não é difícil de provar: basta abrir o Google e digitar o nome de ambos que você verá João Fonseca como o nome inicial da chamada, ou então conferir a maioria das postagens de tênis em grandes portais, sejam eles especializados ou que noticiam esportes em geral, que o resultado será o mesmo.

Um exemplo que evidencia essa diferença também é percebida quando o Cristo Redentor, considerado por muitos o maior cartão-postal do Brasil internacionalmente, foi colorido com luzes verde e amarelas para celebrar o título do carioca no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, em fevereiro. Por mais que a conquista de fato tenha sido chamativa pela baixa idade de João, não houve qualquer repercussão que chegasse próxima disso quando Bia conquistou os seus quatro títulos de simples em WTAs (dois deles em categorias acima de 250, o WTA Elite Trophy de Zhuhai, na China em 2023, e o WTA 500 de Seul, na Coréia do Sul, ano passado).

Como dito anteriormente, mas é importante ressaltar para destacar que o ponto aqui não é o atleta pessoalmente e sim a estrutura analisada, é inegável o grande potencial do brasileiro de 18 anos. O seu surgimento também aparece em um momento de desconexão com o povo e má fase da Seleção Brasileira masculina de futebol, onde historicamente nosso país conforma a maior parte de seus ídolos esportivos. Em contraponto, o Brasil tem grandes destaques a nível mundial, como a ginasta Rebeca Andrade (maior medalhista olímpica na história do país) e a skatista Rayssa Leal (que aos 17 anos é bicampeã mundial e duas vezes medalhista olímpica). Apesar de serem bastante reconhecidas, elas não geraram no brasileiro e na mídia esportiva nacional esse apelo de esperança que se volta para João, como uma espécie de “herói nacional.”

Campbell (2006) analisa o modo como se constrói e conforma um ídolo esportivo. A análise dessa conformação passa por um processo que envolve inicialmente a identificação dos elementos que são ideais para a identidade de um esporte para em seguida distinguir os elementos que aproximam o perfil do público aos elementos sociais que são os mais adequados para seu desejo de ídolo.

A partir disso, resgatamos os valores morais, sociológicos, históricos e culturais que permeiam a sociedade que estamos analisando. Há quanto tempo o Brasil não tem um nome de topo e apelo mundial no esporte que se enquadre no padrão masculino, branco e dentro das expectativas morais e de comportamento consideradas boas para um ídolo? É claro que aqui trata-se de uma hipótese, que poderá (e deverá) ser aprofundada em ocasiões futuras, mas a convergência desses fatores, que ultrapassam ao próprio João, o fizeram “estourar a bolha”, fazendo-o ser comentado pelas principais mídias esportivas nacionais, que majoritariamente têm como pauta o futebol praticado por homens.

E sim, certamente, se alguém que discorda está lendo esse texto, pensou no seguinte argumento: Fonseca é uma esperança e Bia, no momento da publicação deste texto, não passa por bons resultados. Mas, até para mostrar que essa crítica é geral e não apenas restringida ao Brasil, podemos comparar Fonseca com outro jovem fenômeno: a russa Mirra Andreeva, que neste momento é a número 6 do mundo na WTA e que, recentemente, aos 17 anos, foi campeã dos WTAs 1000 de Dubai e Indian Wells. Vale aqui pontuar que os WTAs 1000 (assim como os Masters 1000 no circuito masculino), são os principais torneios do circuito depois dos Grand Slams e do WTA e ATP Finals. Obviamente Andreeva é destacada em publicações mundiais de perfis de tênis, mas em escala menor que Fonseca. Também vale ressaltar que ela vem de um país quase tão populoso como o Brasil (210 a 150 milhões de pessoas, aproximadamente), mas que tem maior apelo tenístico em relação ao nosso país.

O caso de Fonseca é apenas um, retratado aqui pelo momento propício para esse debate. Mas, no tênis mundial, essa dinâmica é reincidente. Podemos comparar, por exemplo, como Serena Williams, detentora de 23 Grand Slams em simples, foi constantemente preterida em relação a seus contemporâneos Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Além disso, ela constantemente teve seus feitos, enquanto tenista e personalidade, diminuídos, como pôde ser observado nas poucas notícias sobre o seu recorde de tenista com mais Grand Slams no circuito feminino. Os destaques seguiram para outros atletas e, em diversos outros momentos, ela foi ironizada por sua força (como se isso fosse um fator que diminuísse suas conquistas), algo que é sintomático, pois entra na esfera da masculinização da atleta mulher vencedora e também em questões raciais.

Podemos citar mais casos, destacando por exemplo o pouco destaque midiático e descaso com grandes torneios femininos, quando comparados ao masculino. Um exemplo recente ocorreu na não permissão para as atletas se manifestarem durante a premiação de duplas do WTA 1000 de Madri em 2023 (vencido por Beatriz Haddad e pela bielorrussa ex-líder do ranking Victória Azarenka), após críticas das tenistas ao torneio por colocar trajes sexistas nas boleiras.

Outro exemplo é a baixa visibilidade sobre as denúncias de violência doméstica contra alguns tenistas, com destaque para o alemão Alexander Zverev (atual número 3 do mundo e três vezes finalista de Grand Slam) e Thiago Wild (número 2 do Brasil no ranking de simples da ATP). Ou então, podemos pensar em como Maria Esther Bueno, vencedora de 7 Grand Slams de simples e 12 de duplas no fim dos anos 1950 e durante os anos 1960, tem suas conquistas tão pouco divulgadas no Brasil (a título de comparação, Gustavo Kuerten, o mais conhecido, possui 3 Grand Slams).

A partir de todos estes elementos aqui expostos, pode vir uma contra-argumentação de que a mídia reproduz o interesse do público. Porém, essa relação é uma via de mão-dupla. França (2012) define a mídia enquanto meio de comunicação pela qual circulam informações, mensagens e dispositivos que estabelecem relações entre os indivíduos e o mundo. Não adianta colocar a mídia enquanto fator somente de reprodução da sociedade, visto que ela tem o poder de criar tendências e construir narrativas. O foco midiático em Fonseca em relação a Bia ou Andreeva, o desfoco sobre Serena Williams em relação aos três contemporâneos geracionais da ATP, ou então a pouca divulgação de Maria Esther Bueno se comparada a Gustavo Kuerten, não podem ser colocados apenas como um reflexo do interesse do público. Durante décadas, em períodos sem redes sociais, e, portanto, com menos vozes para a manifestação do público, conformou-se a ideia de que a prática do esporte masculino fosse mais interessante, em um momento onde a mídia, as instituições e as marcas tinham um potencial ainda maior de difundir conceitos.

Como mostrado inicialmente através do recorte histórico, os homens sempre tiveram mais espaço, base, visibilidade e apoio para praticar esportes em comparação com as mulheres. Desde então, essa estrutura foi mantida, com os principais torneios, instituições e marcas priorizando até hoje os esportes da categoria masculina. O tênis faz parte dessa estrutura e o mesmo acontece com ele.

É importante destacar que essas diferenças não vão ser verbalizadas, mas sim percebidas simbolicamente (como, por exemplo, no fato de todas as principais finais de Grand Slam terem as mulheres no sábado e os homens no domingo, que é considerado o principal dia). Para Bourdieu (2010), a violência simbólica ocorre através de uma cumplicidade mútua entre os envolvidos, mesmo que de forma inconsciente muitas vezes. A partir dessa linha, há uma dissimulação, onde essa hierarquia não será escancarada, mas terá sinais.

Portanto, essa hierarquização geralmente não vai ser admitida explicitamente por instituições, atletas ou mesmo pela maior parte do público. O que acontece são argumentações que negam o machismo, mas a reproduzem (qualidade do jogo, força física, suposto interesse maior do público) e o histórico preterimento de mulheres em relação aos homens em todos os aspectos da sociedade, incluindo o esporte. Não há uma instituição culpada para tal, mas também não há ninguém que se isente: seja a mídia esportiva (especializada ou geral) ou então as instituições do tênis. Ao mesmo tempo, sabemos que esse processo dura séculos e, infelizmente, não parece promissora uma mudança tão grande nessa estrutura.

BIBLIOGRAFIA

ADELMAN, Miriam. Mulheres atletas: re-significações da corporalidade feminina. Revista estudos feministas, v. 11, 2003.

BOURDIEU, Pierre. Uma imagem ampliada. In: A dominação masculina. 2010. p. 15-67.

FRANÇA, V. O acontecimento para além do acontecimento: uma ferramenta heurística. In: FRANÇA, V.; OLIVEIRA, L. (Org). Acontecimento: reverberações. Belo Horizonte: Autêntica, 2012.

* Patrick é mestrando em Comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Esta resenha foi produzida como atividade da disciplina COM864 Comunicação, Esporte e Gênero ofertada no PPGCOM da UFMG no semestre 1 de 2025 pela professora Ana Carolina Vimieiro.